ちひろとわたし

ちひろにゆかりのある人々や、ちひろの絵と人生に思いを寄せる人々の言葉をご紹介します。

黒柳 徹子

こげ茶色の帽子の少女 1970年代前半

私のなかに生きているちひろさん

1974年の夏のことです。

私は自分のお誕生日の日に、お友達にちひろさんの絵本をプレゼントしようと思って家を出ました。絵本を手にして、玄関のポストに入っていた新聞を何気なく開くと、そこに、ちひろさんが亡くなったという記事が載っていたのです。

突然涙が。ただ、ただ涙があふれて、新聞の上にポタポタ落ちました。なにか、赤ちゃんや子どもたちの味方がいなくなってしまったような気がして……。私はお目にかかったことがない方が亡くなって涙を流したというのは初めてのことでした。

亡くなって3年目の1977年に、ちひろさんの自宅跡にちひろ美術館が。1997年には、ちひろさんの心のふるさと、長野県に、安曇野ちひろ美術館ができ、これまでに500万人を超える方々が訪れてくださいました。これも、ちひろさんのファンが多いから……私も、そのひとりですけど……そして、ちひろさんの絵が本当に美しく、私たちの心を、つかまえているからでしょう。

『窓ぎわのトットちゃん』を書いたとき、あんまり私の文章とちひろさんの絵が合っているために、「亡くなる前に少し描いていらしたのですか?」というお問い合わせがたくさんあったぐらいでした。すでに亡くなっていたのに。本当に、どの子も、私の学校にいた私の友達、そのままです。そして、その子どもたちは、あなたのお子さんや、お孫さん、そして子どもの頃のあなた自身や、お友達にそっくり、とお思いになりません? つまり、そのくらい、ちひろさんは、「子どもそのもの」を、お描きになったのです。

東京の自由ヶ丘にあった、私の通っていた小学校、トモエ学園の電車の校舎は、戦争の最後の頃、空襲で焼けました。どんなに沢山の、個性的で、自由な考えを持ち、人間が好き、自然が好きという子どもを世の中に送り出せたかも知れない学校は、これで終わってしまいました。戦争は、どんな恐ろしいことも平気でします。あんなに私たちが愛し、笑い声に溢れていた学校は、一瞬にして炎の中に姿を消してしまったのです。

「こんなに可愛いい子どもたちを泣かせないで!」というちひろさんの叫びを、私は、いつまでも忘れないで、大切にして、生きていこうと思っています。

松本 善明

あかちゃん(絶筆) 1974年

描かれざる「ちひろの世界」

ちひろは「なおったら今度こそ無欲の絵を描きたい」といっていました。私には、病床の芸術家が新しい意欲に燃えて絵筆を握ろうとする気持ちが、痛いほど伝わってきました。

しかし、無欲の絵というのがどのようなものなのか、ちひろが語ることはありませんでした。私は彼女と、もしこの病気をのりこえることができたら、きっと強靭な精神で仕事ができるだろう、それが楽しみだと語り合っていました。だから私は、無欲の絵とは何か強いものになるだろうと思っていました。

そして、ちひろが不治の病の床に伏していることを知ってはいましたが、短期間でも元気にさせて、何とか一枚でも描かせてやりたいと考え、彼女の病との闘いをともに闘いました。

しかし、ついにその機会はやってきませんでした。

『妻ちひろの素顔』(講談社)2000年 より

武市 八十雄

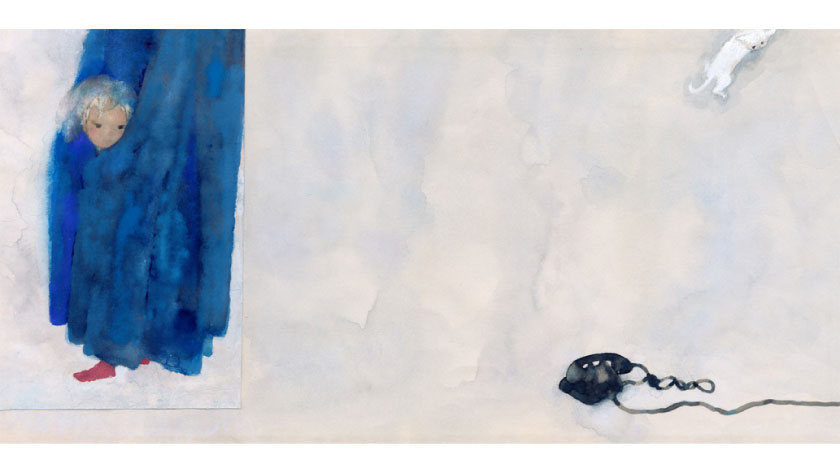

カーテンにかくれる少女「あめのひのおるすばん」(至光社)より 1968年

座談会 いわさきちひろの世界

それから岩崎さんで思い出すのは、絵本の制作を、毎年いつも三月か四月か五月に、十日間、私と編集者と岩崎さんとで、全く東京を離れて、遮断しちゃって、そしてしかも岩崎さんはそれを楽しみにしていらっしゃるので、毎年逆に、いつ行くかいつ行くかと催促がかかるわけですね。ところが私のあれでは武市八十雄・案になっているんですが、案というのを私がやらなければならないんです。その案というのは、要するに文章と絵を支えるような、言うに言えないものをなにか、しかもそのひと言を聞いたら、絵描きさんがもう全部わかったという気持ちになれるだけのものをなにか持っていかなければならないんです。一週間のばし、二週間のばしにするわけです。そうすると岩崎さんは「出版社と絵描きさんとあべこべじゃないの、催促が」なんていうくらいですけれど、やっと日を決めて、いっしょに画材などを積んでいくわけですね。

私がたいがい車を運転していったんですが、熱海ホテルをいつも使ったんですが、小田原を過ぎるころまで私はいつも案がまとまらない、どうしても。岩崎さんは遠足に行くみたいで、とくかくあたしは気楽よ、と言うんです。あなたが出したもので、パッと感じたら飛びつくだけだから、感じなければ飛びつかないのだから。さあ弱った、もうギリギリにきて、小田原過ぎるころに、やっと運転しながら、いや、実はいまこんなことを思っているんだけれどといってできたものが『あめのひのおるすばん』であり『あかちゃんのくるひ』。

もう一つ岩崎先生としたお仕事では、一つのものさしになっているのは、引き算をやろうということ、これは十年前に私が海外に出て、さんざんうちの絵本だけじゃなく、日本の絵本全体について忌僤のない向こうの意見を、かなり向こうの編集者たち、画家たち、ライターたちというようないろんな人から聞いたんですけれども、つまり足し算じゃないかということを言われたんです、日本の絵本は。簡単に言えば。悪いとは言わないんです。引き算の感覚が全然ないと。私はちょうどそのころ禅にこっていたものですから、禅の絵の世界では、絵というものは、破墨、それから捨業、捨てる業、捨てることにある。

それが非常に岩崎さんと二人、ピンときたもので、ギリギリまで捨てていこうと言ったんです。それで引き算の絵本がこの四冊ぐらいなんですね。『ゆきのひのたんじょうび』あたりから、今度は掛け算を狙っていこうと、われわれの間ではそう言ったんです。引き算はこれでだいたいめどがついてきたので、今度は引き算だけではしょうがないので、マイナスとマイナスを掛ければプラスになるじゃないかといって、冗談ですけどもね、それプラス掛け算がなくちゃいけない。いちおういままでの『あめのひのおるすばん』から四冊くらいは引き算です。

「月刊絵本」11月号(すばる書房盛光社)1974年より

小西 正保

手に包帯をしたひさ「ひさの星」(岩崎書店)より 1972年

岩崎ちひろ小論 『ひさの星』『子どものしあわせ画集』など

(前略)

さっそく私は『ひさの星』原作のコピーをもって上井草の岩崎ちひろ氏宅を訪れた。ところが今度は、ちひろ氏の方が『ひさの星』をなかなかうけつけなかったのである。一読されたちひろ氏は、これは女の忍従物語のようにもうけとれるし、なによりも主人公のひさが水におぼれて死んでしまうというのは無残すぎて私には描けそうもないといわれたのだ。

(中略)

作品の読みとりかたは個々の読者とってまったく自由だということを前提にした上であえていえば、『ひさの星』を読んで読者が感動するのは、ひさの直接の行為というよりむしろひさのもっているあのやさしさだ。

(中略)

この強靭で、しかもせんさいなやさしさを絵で表現しうるのは岩崎ちひろ氏をおいて他にはいない、と私は思ったのだ。私はそのことをちひろ氏にお話し、その上で駄目ならば企画そのものを没にするつもりで、半ばあきらめて辞去したのだった。

一週間後、自信はないけれどという条件つきで岩崎ちひろ氏は『ひさの星』の絵本化を承諾された。

結果としてでき上がった絵本『ひさの星』を、私は氏の絵本の代表作の一つにかぞえられていい傑作だと思っている。けなげなやさしさをひめた、ひっそりとした少女ひさの像はみごとに造形された。

いってみれば、ひさのあの強烈なやさしさをこめたナイーヴな性格は、岩崎ちひろその人の胸のなかに棲んでいたのではないかと私は思う。それゆえに、いったんひさを描くことにためらいをもたれたのではなかったか。

「月刊絵本」11月号(すばる書房盛光社)1974年より

丸岡 秀子

あの日のちひろさん

子ども向けの小さな本(『ひとすじの道』偕成社)をはじめて一冊出したときのことでした。お贈りした方のなかで、いちばん先に手紙をくださったのが、いわさきちひろさんでした。

(中略)

どっさりお仕事を持っていらっしゃるなかで、小さな本をこのように深くお読みくださって、すぐお手紙を書いてくださったことに、わたしはたいへん感動し、しばらくはことばもなくしていました。人間の心の底に置かれている傷跡とでもいえるような、深い悲しみをこのように受けとめてくださる”おとな”がいたということに、むしろわたしは驚いたのです。

(中略)

そしてある初夏の一日、(編集者・白木雅子氏から)ぜひあけておくようにという連絡があったのは、いわさきさんと、わたしを逢わせる機会を作ってくださったからでした。新宿のホームでお待ちしていたら、ブルーの地に大きな花模様のワンピースを着て、つばの広い帽子をつけて、いわさきさんはいそいで傍に寄られ、はじめてごあいさつを交わしたのです。

どうしてだったのか、千葉行きの電車で小岩までゆき、「箕作」という京料理の部屋で、しみじみと語ったのが最初で、最後の語らいでした。多くの交友の経験のなかで、このさわやかな半日は、深い記憶の中にあります。わたしはそれを大切に大切に心に置いてあります。わたしにとってはかけがえのない、友情の日として、仕事のあいま、あいまに、その日を想うと、安らぎでもありました。

だから、永別の日にわたしは失礼を省みながら伺えなかったのでした。たった半日ではあったが、向かい合って、はじらいつつ、心ひらいて語り合った、あのまなざしとあの口もとに、そしてあの方しか持てない強くてやさしい人間に、わたしは永別することはできないのです。この今もなお。

『ちひろさんを語る 18枚のポートレート』(新日本出版社)1989年より

渡辺 泰子

見つめる少女「わたしがちいさかったときに」(童心社)より 1967年

『わたしがちいさかったときに』のこと

この企画をもちこんだころ、ちひろさんは何度かわたしに言った。「わたしにはとても丸木さん(原爆の図の画家)のような絵は描けないのよ」「いいんです。あなたの描きたいように描いてくだされば。あなたが本気で描けば、何気ない子どもの後ろ姿だって、野の花一本だって、読者の心に必ずこの悲しみを増幅して伝えることが出来ると思うんです」

わたしは彼女の繊細な感受性と、全身で前向きに受けとめる革命家の雄々しさと、それを絵にする時の詩人のようなものを信じていた。

題材の内容が深ければ深いほど、本物なら本物なほど、いい絵が出来る人だった。本物な時ほど、内容をただ絵に置きかえるということがなかった。

(中略)

表紙にかかるとき、わたしは注文した。どの作文をかいた子でもいい、その子にじっと正面をみつめさせてほしい。読者の眼をまっすぐのぞき込ませてほしいと。そして鉛筆デッサンのモノクロームでいきたいと。

ちひろさんは驚くほど執拗に描き直しをした。画用紙の肌がボロボロになるほど消しゴムで消しては描き、消しては描きを繰り返した。時には結局全部消してしまうこともあって、新しい紙にかえればいいのにと思わせたりした。これが彼女の作画上のテクニックであったかどうかしらない。出来上がった絵は、紙の肌の荒れが画家の苦渋と、モデルの幼い魂の苦しみをダブらせて、この本の悲しみと嘆きを浮き上がらせていた。

本文中のどの絵にも思いでは尽きない。わたしはこの本の帯に「一枚一枚を平和の誓いをこめた献花のような気持ちで描いた」というちひろさんの気持ちを文章にした。

(後略)

『ちひろさんを語る 18枚のポートレート』(新日本出版社)1989年より

東本 つね

アトリエの自画像「わたしのえほん」(新日本出版社)より 1968年

制作

机の前のちひろさんが側の私に、いろいろ話しかけられるときは筆が好調に進んでいる証拠です。ふと話が途切れたときのちひろさんの真剣なまなざしは画面にそそがれています。

ふたたびお会いしたとき、「何度も描き直してきたけれど、やっぱり最初のが一番良かった」といわれることもあります。

やはり制作の苦労は誰でも味わうことなのです。

よく電話で「見て欲しいのだけど」といわれてお宅に出かけましたが、側にいると描きやすいと云われるのです。私自身は傍に人が見ていると全く描けないので、このようなちひろさんが不思議に思われるのでした。

お互いにさまざまな出来事をかかえながら過ごしておりますので、話し合うことも不可能なほど複雑な心境を「私たちには絵があるから、すくわれるのね」とつぶやくように云われたのをおぼえています。

『旅といわさきちひろさんの思い出』(岩崎書店)1979年より

中村 澄子

日記「草穂」のなかに描かれた自画像 1945年8月23日(26歳)

三階のおねずみさん

昭和二十一年四月頃、長野県松本市から、いとこのちひろお姉さんが上京しました。絵の勉強をするためだそうです。あの恐ろしかった大空襲のあとで焼け残った神田の一隅に私の家があり、家から水道橋の駅のホームの鉄骨が無残な姿で見えました。

ちひろさんの家は、戦前は東京中野区にあり、それはモダンな家でした。祖母と両親の三姉妹の六人家族で、ちひろさんは長女でした。ちひろさんの幸せな生活も、戦災でこの家を失って松本市に疎開していらい、すっかり変わってしまったのです。

上京したちひろさんは絵の先生のところや知人のところへ挨拶をしてまわり歩いたようでした。まもなく人民新聞社に記者として就職しました。

暑い夏は、つばの広いベージュ色をした帽子を買ってきて、つばのふちに花模様を油絵でかきました。白・ピンク・黄・うすみどりなどでそれは華やかな帽子に変わりました。それにボウをつけてあごの下で結び、よく似合いました。服装は、白地にピンクの大きなチェック模様のパフスリーブで、大きく衿ぐりをあけてウエストにギャザーの入ったワンピース。バックスタイルは共布のベルトを大きくボウのように結んだものでした。

『いわさきちひろの青春』(すばる書房)1976年より

石尾 恵美子

朱葉会第18回展覧会入選者を祝う茶話会にて(前列左端)。1936年(17歳) 2列目左より有島生馬、藤田嗣治、小寺建吉

府立第六の女学生ちひろとの出会い

―ちひろさんとお知り合いになったのはいつごろのことですか。

私が女学校1年のときです。母が「親戚に偉いおじさまがいらっしゃるのに習わないなんて つまらないじゃない」と言ってね。恐る恐る(岡田三郎助のアトリエに)行ったわけです。

ちょうど恵比寿のちょっと小山になったところに岡田先生のアトリエがあったのね。私たち小さい子は3人だけ先生のところの応接間でレッスンしていただいていたんです。そこに当時、女学校4年生か5年生のちひろさんと、もう一人眼鏡をかけたお嬢さんがいらして、それが最初の出会いです。

―そのときのちひろさんの印象を教えてください。

私が初めてお会いしたときに、まず府立第六女学校の制服が目についたんですよ。白いブラウスにジャンパーのね。「あら、第六の人だわ」って思ったんです。それで最初ちひろさんは私のこと「誰が来たのかしら」って目で見るんですよね。こうやって顔をしばらくじーっと見るんですね。「は~この女学生はちょっと普通の人と違うんだな」ってわたしは小さいときですけれど、ちょっと感じましたね(笑)。それからよく見てたらすばらしいんですよね、デッサンが。先生のところに石膏がありますよね。私なんかはどう描いていいかわからないんですね、ドレミファソラシド的に教えてくださらないのですから。これは自分としてはちょっと違うところに来ちゃったと思ったんです。でもちひろさんはそこで充分堪えていらしたんです。それで何回か通っているうちにちひろさん私のことおわかりになっちゃったらしいの。それから非常ににこにこなさいましたよ。「たいしたことないな」と思ったんじゃないかしら(笑)。非常に競争心があるような感じもありました。

―府立第六の制服っていうのは当時どんな意味があったのでしょうか。

とにかく頭のいい人しか行かないんですよ、第六は。今は三田高校っていうんでしょうかね。頭のいい方が第六。本当に頭のよさそうなお嬢さんでしたよ。わたしも女学校の小さいときでしたけれど、この方はすごいな、きっと学校でも級長などをなさっているのじゃないかなと思いました。

洋画界の巨匠・岡田三郎助のアトリエ

―アトリエはどんなところでしたか。

フランス風の平屋で豪華じゃないんですけれど、門からずっと入っていくと薔薇のアーチがあってね。その薔薇のアーチをくぐってずーっと行くと女子研究所というのがあって。その手前に先生のアトリエがあったんですが、部屋は広いんです。20畳くらいありましたかしらね。一度先生のお部屋に入る機会があったんですけれど、下の床は全部ごちゃごちゃ、紙が置いてあったり本が置いてあったり筆があったり。道だけあるんです、歩く道だけが。先生が座るところと、そのころ石炭か薪のストーブがあって。でも上を見るとすばらしい絵が掛かっていましたね。フランスで描いた絵でしょうかね。白い少女が真っ白い素敵な洋服着ててね。大体ご自分でお描きになった外国の絵ですね。その部屋に入るとフランスに行っちゃった感じがしました。とってもいい感じです。ドアを開けて、ついている鐘が鳴っても全然おかしくない家でしたね。でも滅多に入れてもらえないですよ。怒られました、覗くとね。描いてらっしゃることもあるから。描きたくなっちゃうと昼も夜もないんです。雰囲気的にはとてもいい画室でした。のんびりとしててね。庭には薔薇の花が咲いていて。池にはアヒルがいたり、猫がそこら辺に寝てたり。

それからお手伝いさんで”おみつさん”という方がいて、いつもいいコーヒーを入れるんですよ。そこの玄関の横のところが食堂になっていて、玄関からずっと庭を通ってレッスン室に行くから、そのときにいいコーヒーの匂いがぷーんとしてきたりして。

―レッスンをした部屋はどんな雰囲気でしたか。

レッスンした部屋というのがまたすばらしいお部屋でフランスへ行ったようなお部屋でした。岡田先生の小さな絵でフランスの女の人が白い洋服を着て、傘を持って池のところですっと立って、白鳥が泳いでいるような絵がそれとなく掛かっているんです。だからそこへ行くと全然違う雰囲気で。環境が良かったんでしょうね。決して贅沢じゃないんですよ。だけど入っていくと芸術の香りっていうものを感じましたね。ですから楽しかったですね。心安らぐようなところでほっとするんですよね。絵を一生懸命に描かなきゃいけないっていう緊張感はなかったですね。

―岡田先生のアトリエにはどんな方がいらしていたんでしょうか。

やはり相当裕福な方が多かったみたいですね。それから本当にプロになる方。女子研究所には、三岸節子さんとか森田元子さんもいらっしゃったと思います。それから愛新覚羅(中国・清朝の皇帝の一族)さんのところに嫁がれた嵯峨浩子さまもいらっしゃいました。アマチュアの方でも油絵を描ける、という感じですね。岡田先生が、これはプロになるとかアマチュアになるとかおっしゃるかと思います。ですから有名な方で挿絵をなさるような方へは「挿絵をやれば一流になるよ」と言うようなことを伺ったこともありますけれどね。お嬢様でお上手で、でもプロにならなくても趣味としてなさる方も多かったですね。みなさん良いところの方が多かったような気がします。

先生がアトリエから女子研究所にお入りになるときに、フランスの鐘の音がするんですよ。教会の鐘みたいな。ドアのところについているので先生が入るとカンカンカンと鳴るんです。そうすると研究所のお姉さまたちはお庭で散歩してらっしゃることがおありになるのですけれど、飛んで自分のレッスン室に入っていくのが見えましたけれど。

レッスン室でのちひろ

―レッスン室ではどんな絵を描かれていたんでしょうか。

基本的には石膏。見本があってこれと同じものを描きなさい、と言ってね。ちひろさんは他のものもちょっと描いてらしたような気もするけれど、はっきりはわかりません。基本的には石膏を描いてそれを直してもらう。

―岡田先生のところで絵を描いているときのちひろさんはどんな様子でしたか。

厳しいです。自分が納得しなきゃ駄目だ、という感じですね。だから私がちひろさんに最初にお会いしたときにも、この人はどういう人かしらと顔をじろじろじろじろ見られちゃいましたからね。厳しい方じゃないですかね。でも私の絵はたいしたことないと思われちゃったんで、その後はにこにこしてらしたけど。すごく厳しいですよ。ちょっと違うのね。お習いになっているときの感じというのは、先生から何か掴もうかなっていう感じで。岡田先生はやさしい人なんですけれどね、厳しい目で見てましたね。

―岡田先生はどんなふうにご指導なさるのでしょうか。

褒めるも怒りもしません。黙ってるんです。黙ってるほうが良いらしいですね。悪いときは悪いんですもん。黙って見てるときのほうが可能性があります。褒めることはあまり聞いたことがありません。駄目な人には駄目とおっしゃるんじゃないですか。絵の世界も難しいですね。

ちひろとの70年ぶりの再開

―岡田先生のところにいた女学生が、”いわさきちひろ”だということはご存知でしたか。

もう全然。ちひろさんの昔の面影は府立第六女学校の制服を着て、少しの間ですけれどお話できたっていうことだけで。ところが、(2004年頃に)テレビでちひろさんの当時の写真を見て「あっ!」と思って、もうびっくり、驚いちゃいました。おんなじ顔で、同じ制服着ていましたから。ちょっと僭越だったけれど、いわさきちひろ美術館にご連絡したんです。

―岡田先生のところで勉強したことはちひろさんにとって大きかったと思われますか。

それはそう思います。絶対に。だって少女のころっていうのは感受性が強いでしょ。そのころにすばらしいものを見たりすばらしい音楽を聴けば、それがずっと続くと思います。だからあの方があそこで勉強なさったのは非常にいいものを身におつけになったんじゃないかと思いますよ。

SNS Menu