谷内こうた 『のらいぬ』(至光社)より 1973年(個人蔵)

安曇野ちひろ美術館での昨年秋の展覧会に続き、ちひろ美術館・東京でも谷内こうた展を、作品を一部入れ替えて開催します。

日本とフランス

谷内こうたは、71年の人生の半分以上をヨーロッパ、主にフランスで暮らしました。今でこそ、海外に移住する日本人はめずらしくなくなりましたが、彼が初めてヨーロッパへ渡った1971年にはまだ特別なことで、当時の日本の週刊誌にグラビア記事が掲載されました。

幼いころから絵が好きで欧州への憧れを持ち、フランスで活躍した洋画家の青山義雄(1894~1996)との交流が身近にあった谷内は、やがてフランスに住み、描くようになります。一方で、彼は自分が日本人であるという意識を終生持ち続け、実際、彼は作品を日本へ送り、日本からの仕事によって生活していました。

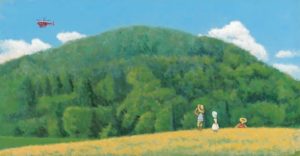

妻・富代のことばによると、「フランスがアトリエで、日本が発表の場」であった谷内ですが、その絵本には、俳句のような省略の美とともに、彼が日々体験した欧州の乾燥した風やはっきりした光が感じられます(図1)。

図1 『のらいぬ』(至光社)より 1973年 個人蔵

イラストレーションとタブロー

本展では、谷内の絵本のための作品のみならず、初公開の初期ドイツ時代の油彩画を含めたタブローも展示します。

谷内の実家では、父親の四郎がろうけつ染めの染色工房を営んでおり、その手伝いをしていた叔父・六郎に、こうたは幼いころからかわいがられて育ちました(図2)。

図2 前列左、原宿の家で六郎に抱かれるこうた 右は父の四郎、中は五郎 1953年頃

「週刊新潮」の表紙絵などで活躍するようになった六郎は、後年谷内に、タブローを描くよう、強く薦めたといいます。その忠告は、多才であった六郎でさえ、イラストレーションの画家であるが故に、画家仲間から差別を受けた体験があったからでした。

タブローだけでは生きていけないと感じていた谷内は、絵本のほかにも、多くの雑誌の表紙絵などのイラストレーションを描きました。最初にヨーロッパへ渡ったときから13年間手がけた、東京ガスの広報誌「星」の表紙絵は、小さいサイズのなかにも谷内の目がとらえた風景の一コマが、鮮やかに切り取られています(図3)。

図3 北へ行くバス 1980年 個人蔵

一方、彼が描き続けたタブローには、目の前に見える景色を、空気や温度もとらえようという丹念な筆のタッチが感じられます。時代とともに、描く対象や筆づかいが変化しながらも、イラストレーションとはまた異なる魅力を持つタブローを谷内は毎年のように日本で行う個展で発表し続け、多くのファンを魅了しました(図4)。

図4 ノルマンディーの海 2003年 個人蔵

イラストレーションであれ、タブローであれ、自分は絵描きであるという自負があった谷内にとって、ふたつのジャンルの境界はあまり重要でなく、次第に融合していったのかもしれません。

国や時代を超えて

谷内の絵本『なつのあさ』が、日本人初のボローニャ国際児童図書展のグラフィック賞受賞作となった経緯については、美術館だより216/109合併号に書きました。

出版された1971年当時、テキストを限りなくそぎ落とし、絵で展開をしていく谷内独特の絵本はヨーロッパで驚きをもって迎えられました。それから、50年以上が過ぎた今、彼の絵本はフランス、そして台湾、中国などでも翻訳出版されており、その絵本の力は、時代や国を超えて伝わっています。

フランスで1971年に初めて翻訳出版された『なつのあさ』は、2017年にタイトルを短くし、表紙絵もオリジナルと同じ場面にして、別の出版社から再び出版されています(図5・図6)。

左・図5 フランス語版『なつのあさ』(Editions du Cerf)1971年 表紙/右・図6 フランス語版『なつのあさ』(MeMo)2017年 表紙

最後の絵本『ぼくたちのやま』

谷内の絵本デビュー当時からの理解者であり、彼を支え続けた、至光社の編集者・武市八十雄と最後に組んだ絵本が、『ぼくたちのやま』です。見開きごとに、うつりゆく四季のなかにどっしりとたたずむ山と、そのふもとで遊ぶ子どもたちが描かれています(図7)。

図7 『ぼくたちのやま』(至光社)より 2018年 個人蔵

2011年に起きた、東日本大震災の知らせをフランスで聞き、福島の人たちを谷内は案じていました。絵本のあとがきに彼が記した「自然との共生」は、谷内の日本への願いなのかもしれません。

SNS Menu