植田真 『ひばりに』(アリス館)より 2021年

安曇野ちひろ美術館での展覧会に続き、ちひろ美術館・東京では一部の作品を入れ替えて「ちひろ美術館セレクション 2010→2021 日本の絵本展」を開催します。なお、後編となる本ページでは、主に2010年代後半の出来事と作品を紹介します。

新たな絵本表現の台頭

この10年で力のある日本の作家が絵本を舞台にめざましい活躍を始めました。

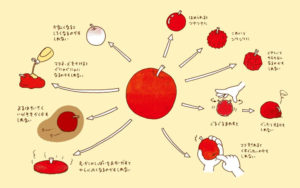

『りんごかもしれない』はヨシタケ シンスケの絵本デビュー作です(図1)。「りんごをいろんな目線で見てみる絵本」というテーマの本作で、ヨシタケは考えることをどこまでも楽しめる「発想えほん」という新たなジャンルをつくりました。

図1 ヨシタケ シンスケ 『りんごかもしれない』(ブロンズ新社)より 2013年

ミロコマチコ『ぼくのふとんは うみでできている』は、「ぼくのふとん」が、海、猫、パンになって展開していきます(図2)。夢と現実の世界を行き来するイメージが、夜の夢と朝の光を象徴する青と黄を基調とした色彩とおおらかな筆致で描かれています。

図2 ミロコマチコ 『ぼくのふとんは うみでできている』(あかね書房)より 2013年

きくち ちき『しろとくろ』は、和紙に墨と水彩で描かれた作品です(図3)。白い猫が黒い犬を思って感じるさびしさ、会いたいという気持ち、そして会えたときのうれしさが、飾らないことばと躍動感のある筆致でとらえられています。

図3 きくち ちき 『しろとくろ』(講談社)より 2019年

舘野 鴻は、8年に及ぶ生態調査を経て制作した『つちはんみょう』で、独特な繁殖方法を持つ虫の生態をドラマチックに描きました(図4)。ハチの体毛や花粉の粒まであらわした細密描写で、神秘的な自然界の摂理を解きます。

図4 舘野 鴻 『つちはんみょう』(偕成社)より 2016年

阿部 海太『めざめる』は、「意識のめざめ」をテーマにした絵本(図5)。草と大地のあたたかさや水の冷たさなど、五感を刺激する抽象的なイメージが連なり、意識の根源を問いかけます。

図5 阿部 海太 『めざめる』(あかね書房)より 2017年

junaida(ジュナイダ)『の』は、助詞の「の」が時間や空間を超えてあらゆる世界をつなぐ物語です(図6)。色彩は移り変わり、緻密に描き込まれた画面や計算された構図は、「の」が紡ぐイメージをより豊かに演出しています。

図6 junaida 『の』(福音館書店)より 2019年※複製画で展示

しおたに まみこ『たまごのはなし』は、ハンプティダンプティのようなたまごが相棒のマシュマロとともに冒険を繰り広げる物語です(図7)。尊大な語り口のたまごと細密なタッチによる静謐な描写のコントラストが独特なおかしさを生み出します。

図7 しおたに まみこ 『たまごのはなし』(ブロンズ新社)より 2021年※複製画で展示

デジタルデバイスの普及のなかで

インターネットの普及とともに、2010年代には、スマートフォンなどのデジタルデバイスが子どもたちの暮らしのなかにも溶け込むようになりました。新たなテクノロジーを駆使した絵本がつくられる一方で、日本の絵本の屋台骨を支えるつくり手たちの多くは、優れた手の技術を軸に絵本づくりに取り組んでいます。

tupera tupera(ツペラ ツペラ)は、2002年より活動を開始した亀山達矢と中川敦子によるユニット。『わくせいキャベジ動物図鑑』は、緑黄色人種の「ニンジン」など惑星「キャベジ」に住む動物たちを紹介する図鑑の形をとった絵本(図8)。背景やカットなどは色鉛筆とペンで描かれ、動物たちはスタジオで撮影した野菜の写真をコラージュしています。

図8 tupera tupera 『わくせいキャベジ動物図鑑』(アリス館)より 2016年

町田 尚子は、震災後、給餌ボランティアをしていた友人とともに、原発被災地を訪れ、そこで出会った猫たちを『ネコヅメのよる』で描いたといいます(図9)。猫たちは個々の表情や毛の1本に至るまで描き込まれ、小さないのちの尊厳を示しています。

図9 町田 尚子 『ネコヅメのよる』(岩崎書店/初版:WAVE出版)より 2016年

『「いる」じゃん』は、詩人のくどうなおこの詩に、漫画家でもある松本 大洋が絵を描きました(図10)。鉛筆と淡彩で丁寧に描かれた絵が、少年の孤独と世界に存在するよろこびを謳う詩の情景に寄り添っています。

図10 松本 大洋 『「いる」じゃん』(スイッチ・パブリッシング)より 2017年

田中 清代『くろいの』は、銅板にニードルで描くドライポイントという版画技法で描かれています(図11)。線を重ねて、質感や郷愁を誘う風景、少女の心象などがあらわされ、モノクロームの画面に奥行きが生まれています。

図11 田中清代 『くろいの』(偕成社)より 2018年

堀川 理万子『海のアトリエ』は、親子でも友だちでもない少女と画家の交流を描いています(図12)。画家との親密な時間や、少女の心を解き放つような清々しい空気感を、水彩を用いて表現しています。

図12 堀川理万子 『海のアトリエ』(偕成社)より 2021年

手仕事でつくられる作品に加え、情報社会のあり方に一石を投じる絵本も登場しました。村上 康成は、『まっている。』で自然界の「待つ」時間の豊かさを描きます(図13)。クモは巣に獲物がかかるのを、花は蜂や蝶が止まるのを待っています。奇しくも、本作は世界中の活動が停滞したコロナ禍のなかで刊行され、待つことのポジティブな側面に光をあてました。

図13 村上康成 『まっている。』(講談社)より 2020年

読み継がれていく絵本

残念ながら2010年代には、第二次世界大戦後の日本の絵本を牽引してきた個性豊かな作家たちの逝去が相次ぎました。彼らのなかから、本展ではふたりの作家を紹介します。

井上 洋介(1931-2016)『つきよのふたり』は、月明かりに照らされて、電信柱と煙突、ダンゴムシとブランコなど、なかよしの「ふたり」が次々と登場します(図14)。画家の、ものいわぬものへのあたたかなまなざしが感じられる哀愁とユーモアに満ちた一冊。

図14 井上洋介 『つきよのふたり』(小峰書店)より 2015年

安野 光雅(1926-2020)は繰り返し楽しめるしりとり絵本をつくりました(図15)。さる、しるこ、くま……好きな絵をひとつ選び、ページをめくっていくと、しりとりができます。どれを選んでも最後のページは「ん」でおしまいに。

図15 安野光雅 『しりとり』(福音館書店)より 2021年

どちらも描き続けることでしか到達できない境地に達した彼らならではの絵本です。

2010年代の絵本には、高い技量や描写力で描かれた作品に加え、大人も含む幅広い読者が積極的に関わることで成り立つ表現も多くありました。これらが生まれた背景には、井上や安野らの世代が先頭に立ち、50年以上かけて培ってきた、日本の絵本文化の成熟をみてとることができるでしょう。

また、震災や新型コロナウイルスの感染拡大など混迷を極めた2010年代は、生きる力を養い、心のバランスを保つために絵本が求められた側面もあったといえます。この10年で新たに登場した絵本が、人々の心の養分となり次世代へと受け継がれ、日本の絵本の土壌がより豊かになることを願います。

SNS Menu