幼少期を戦争のなかでおくった司 修(つかさ おさむ/1936-)は、戦中戦後に刻まれた生々しい記憶を原動力としながら、問題意識を抱えて折々に感じるものを表現し続けてきました。その表現は絵本や絵画にとどまらず、本の装幀、小説、批評など幅広いジャンルに及びます。本展では、広島の原爆を描いた『まちんと』(松谷みよ子文 偕成社)を核として、初期から近作までの司の作品を紹介します。

ちひろ美術館として初めて、絵本、タブロー、装丁、小説と幅広く創作活動を続ける司修の展覧会を開催します。

1945年8月5日、司は9歳のときに前橋で空襲にあい、焼け野原を見ています。2017年のインタビューで、彼はこう語っています。「食べるものがない、着るものがない、住む場所もない。焼け跡で困ったことを一杯体験しました」。その記憶が、彼の創作の核となり、社会への絶え間ない問題意識と結びついています。

ヒロシマ トマト

「よしこちゃんが やけどで ねていて とまとが たべたいというので お母ちゃんが かい出しに いっている間に よしこちゃんは 死んでいた」このように始まる、当時広島市南観音小学校5年生の佐藤智子さんが、自身の被爆体験をつづった詩は、『詩集 原子雲の下より』(青木書店)に収められている、子どもたちの詩のひとつです。子どもの視点から、戦争のむごさが飾ることなく述べられています。司は、今回の展覧会の開催にあたり、子どもでも分かるようなことばで、展覧会に興味をもってもらえたらと語り、本展覧会のタイトルとして「ヒロシマ🍅トマト」を考え、ロゴを作成しました。

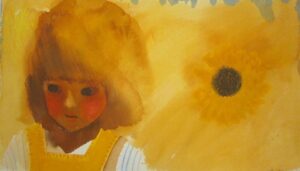

司が絵を手がけた絵本『まちんと』は、広島に住む小さな女の子が主人公です(図1)。

図1.『まちんと』(偕成社)より 1978年・1983年

被爆して傷ついた女の子が、トマトを口に入れてもらうと「まちんと」(もうちょっと、という意味)といい、もっと欲しがるので、母親はトマトを探しにいきますが、なかなか見つかりません。「まちんと」といいながら亡くなった女の子の魂は、鳥になります(図2)。

図2.『まちんと』(偕成社)より 1978年・1983年

夏の光のなかで、花を背景に描かれた少女とは対照的に、目を閉じ、暗い闇のなかで浮かび上がる鳥は、少女の死を象徴的に表現しています。

この絵本を手がける18年前、1962年に前橋から上京した後すぐに描いたのが、『モルモットの哀詩』です(図3)。

図3.モルモットの哀詩 1961~1962年 個人蔵

司は当時世界各地で行われていた水爆実験に恐怖を感じ、そのような世界に住む人間の悲哀を、この母子像に込めました。

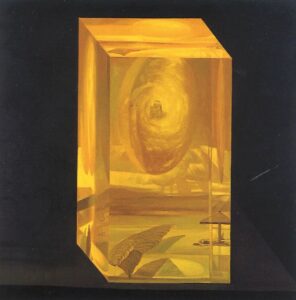

司は、常に社会のありかたを意識しながら芸術作品として文章や絵画に昇華させています。2005年に開催された第16回「両洋の眼展」に出展した作品(図4)でも、広島をテーマにしています。繭のようなななかに小さく見える原爆ドームは、大江健三郎とも親しかった司が彼の著作に触発されて描いた作品です。司が約20年前に書いた原爆をテーマにしたサイエンスフィクション『魔法のぶた』の一場面のようで、静けさと不気味さが感じられます。

図4.カプセルに包まれたドーム 2005年 個人蔵

初めての絵本『みにくいあひるのこ』

司は20代初めに絵を描くために前橋から上京しましたが、絵だけでは生活が成り立たないのと、子どもが生まれてしばらくして、絵本を与えたいという気持ちが起き、絵本の仕事に関心を持ち始めました。児童書の出版社に絵の持ち込みをしているとき、偕成社から、絵本の絵の依頼を受けます。それは、児童文学者の浜田廣介が手がけた「ひろすけ童話」シリーズの、アンデルセンの「みにくいあひるのこ」に、絵をつけることでした。当時住んでいた大泉学園近くのアパートから遠くない石神井公園や、井の頭公園に行き、司は絵本の参考のために、スケッチを始めます(図5)。

図5.白鳥、おしどり 1965年

白鳥が見つからないと、上野の動物園にも行き、スケッチをし、さらに、科学博物館の剝製も見たといいます。この絵本を準備しているときに、司は子どものための絵画教室を自宅の一室で始め、次第に子どもたちの想像力のすばらしさに気づきます。そのときのことを、司はこう書いています。「絵画教室の子どもたちの描く絵は、ぼくの絵本づくりにとても役立った。絵は一生懸命描くのではなく、遊びながらやることだと教えられた」。実際、司はスケッチも、楽しんで行ったようです。

完成した場面には、水面の表現や、背景の子どもたちの表情など細部に工夫が見られ、初めての絵本に取り組む意気込みや、アンデルセンに親しんでいたことが感じられます(図6)。

図6.『みにくいあひるのこ』アンデルセン・作、浜田廣介・文)偕成社より 1965年

トマト 司 修 展

トマト 司 修 展

SNS Menu