2025年は日本の第二次世界大戦の敗戦から80年にあたります。いわさきちひろたち、戦争を経験した画家たちは、二度と戦争を繰り返してはならない、子どもたちにしあわせであってほしいという切実な思いを絵本にこめました。その思いは次の世代、さらにその次の世代の絵本のつくり手たちにも受け継がれ、子どもたちの心にたくさんの平和の種をまいてきました。絵本は大人たちにも、戦争や平和について考えるきっかけをあたえてくれます。

本展では、ちひろや世界の絵本画家たちが平和への思いを込めて描いた絵本や、戦争を描いた絵本を展示します。

トットちゃん つたえたい記憶

『窓ぎわのトットちゃん』(講談社)は、黒柳徹子(ちひろ美術館館長)がトモエ学園での思い出をつづった自叙伝です。日本が戦時体制に入り、小学校では軍国主義教育が行われていた時代にあって、校長の小林宗作先生は子どもたちひとりひとりの個性を尊重する教育を続けました。小林先生のもと、トットちゃんやその友だちは大好きな学校で、それぞれの個性を豊かにのばしていきました。

図1.いわさきちひろ 赤い胸あてズボンの少女 1971年

トモエ学園が1945年の東京大空襲で焼け、トットちゃんが疎開していくところでこの物語は終わっていましたが、2023年、黒柳は42年ぶりに続編を発表しました。黒柳は次のように語っています。

「ウクライナやガザの問題で子どもたちはどうしているのだろうと思ったとき、戦争のときに子どもだった自分はどうだったか思い出しました。子どもにとって戦争の何が一番嫌かと言うと、自由ではない、何をやってもいけないということだと思います。

戦前を知る身としては、今の時代が確かにあの頃と似ていると思うことがあります。あのときは、いつの間にか戦争が始まり、私たちの気づかないうちに、当たり前だった日常生活が失われていきました。そのことを知ってほしいと思って、『窓ぎわのトットちゃん』の続編で、私の記憶の中にある戦争と戦後のことを書きました」。

いわさきちひろも東京山の手の空襲で家を焼かれ、疎開先の信州松本で26歳のときに終戦を迎えました。翌年上京して、画家としての道を歩み始めたちひろは、生涯にわたって「子ども」を描き続けました。トットちゃんやその友だちにぴったりの絵を、ちひろの絵から選ぶことができたのも、あらゆる姿の子どもたちの姿をちひろが描き遺していたからでした(図2)。

図2.いわさきちひろ ランドセルをしょって並んで歩く一年生 1966年

ちひろの戦争の絵本

ちひろは戦時下の子どもたちの姿も描いています。1967年、被爆した広島の子どもたちの手記に絵をつけた絵本『わたしがちいさかったときに』(「原爆の子」他より 図3)が最初でした。

図3.いわさきちひろ トマトと少女『わたしがちいさかったときに』(童心社)より 1967年

原爆を描いた絵本には、1950年に丸木位里・俊が被爆直後の広島で見聞きしたことを描いた『ピカドン』(丸木平和を守る会編、ポツダム書店)がありますが、その後戦争を描いた絵本は長い間出版されませんでした。ちひろも丸木夫妻のような絵は描けないとためらったといいますが、どんなに可愛い子どもたちがその場におかれていたかを伝えることに心を砕き、被爆した子どもたちの姿を描きました。

ちひろが戦争を描かずにはいられなかった背景には、当時ベトナム戦争が激しさを増し、日本の米軍基地から軍用機が飛び立つようすが日々報じられていたこともあったのでしょう。1970年には田島征三や西村繁男たちが中心になって活動していた「ベトナムの子供を支援する会」反戦野外展に、「ベトナムの子ども、わたしたちの日本の子ども 世界中の子どもみんなに 平和と しあわせを」ということばを記したポスターも出品しています。

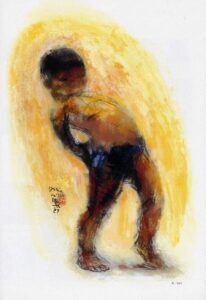

1973年には、ベトナムの戦時下の子どもたちに自分の戦争体験を重ねて描いた『戦火のなかの子どもたち』(図4)を発表しました。「戦場に行かなくても戦火のなかでこどもたちがどうしているのか、どうなってしまうのかよくわかるのです。」とちひろはあとがきに記しています。ちひろが完成させたこの最後の絵本は、平和を願うちひろの遺書のようにも感じられます。

図4.いわさきちひろ 少年『戦火のなかの子どもたち』(岩崎書店)より 1973年

世界の絵本画家がつなぐ「へいわ」

ちひろ美術館には、日本をはじめ世界36の国と地域の絵本画家たちの作品が収蔵されています。そのなかには、戦争を経験した世代の画家たちの作品も含まれます。

戦争中にアメリカに亡命し、イラストレーターとなった八島太郎(図5)は、鹿児島での子ども時代の記憶を初めての絵本『村の樹』に描きました。

図5.八島太郎 夏『村の樹』のイメージ 1965年

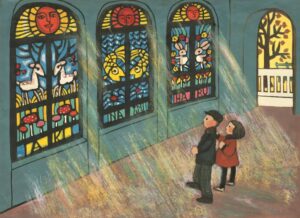

中国に出征していた茂田井武(図6)は、復員後、戦後の混乱期に出版された夥しい数の子どもの本に、あたたかなユーモアあふれる絵を描きました。

図6.茂田井武 すてんどぐらす 1954年

旧満州(中国東北部)で15年を過した経験を持つ赤羽末吉は、50歳から絵本を発表し、日本の民話と同時に、中国やモンゴルの民話も数多く手がけました。『あかりの花』(図7)は日本への引き揚げ後37年ぶりに中国を訪れ、取材して描いた絵本です。

図7.赤羽末吉 『あかりの花』(福音館書店) 1985年

ポーランドでユダヤ人の家庭に育ち、第二次世界大戦中に強制収容所に入れられた経験を持つアニタ・ローベル(図8)は、戦後アメリカに渡り、絵本作家として活躍しました。

図8.アニタ・ローベル(アメリカ)『ABCのおかいもの』(偕成社)より 1981年

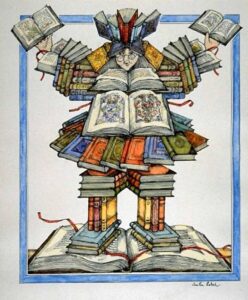

チェコのクヴィエタ・パツォウスカー(図9)も、ユダヤ人の父が強制収容所で殺され、自身も戦時中は学校に通えなかったといいます。この時期の心の支えとなったのは幼いころの楽しかった思い出だといい、それは彼女の童心を感じさせる自由な表現にもつながっています。戦争を直接描いていなくても、彼らの絵本には、子どもたちへ豊かな文化を届けたいという共通した思いが感じられます。

図9.クヴィエタ・パツォウスカー(チェコ)『紙の町のおはなし』(小学館)1999年

いわさきちひろが戦争の絵本を描いた1960年代当時は、日本にはまだ戦争をテーマにした絵本はほとんどありませんでしたが、1970年代以降、その数は年々増えていきました。絵本の文化が成熟していくなかで、読者を子どもだけに限定せず、より多様な表現ができるメディアと捉えるようになってきたことも、平和や非戦へのメッセージを込めた絵本が増えた背景にはあるのでしょう。

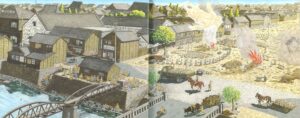

本展では、戦争を描いた2冊の絵本を特別出品します。『絵で読む広島の原爆』(図10)は、3歳のときに広島で被爆した那須正幹が子どもにもわかることばで原爆について解説し、戦後生まれの西村繁男が現地で取材をして、被爆前後の広島の街並みと人々の姿を克明に描いた絵本です。原爆や放射能について知ることのできる科学絵本であると同時に、絵では広島にいた人ひとりひとりに焦点が当てられ、数字ではとらえきれない被爆の実態が伝えられています。

図10.西村繁男 『絵で読む広島の原爆』(福音館書店)より 1995年(個人蔵)*特別出品、印刷物より

昨年出版された『ひとのなみだ』(図11)は、内田麟太郎の文とnakabanの絵で、ロボットが戦う近未来とも現代ともとれる戦争を描いた絵本です。戦争のニュースが報じられていてもリアルにとらえられず、情報の真贋も見定めず気楽に受け流し、戦争をゲームのように感じてしまう……そんな少年に現代の私たちの姿が重なります。人の心を失わないでほしいという作者たちの切実な思いが伝わってきます。

図11.nakaban 『ひとのなみだ』(童心社)より 2024年(個人蔵)*特別出品

近年では、今まさに世界で起きている戦争や社会問題、災害を取り上げる絵本の出版が増えています。ウクライナの作家が描いた絵本など、外国の絵本も速やかに翻訳されて出版されています。本展では日本で出版されてきた国内外の絵本から、平和や戦争について考えるきっかけとなる絵本を選書し、公開します。世界各地で戦争や紛争が続き、日本でも戦争への危機感が高まるいま、絵本を通して、さまざまな角度から平和について考えます。

SNS Menu

絵本でつなぐ「へいわ」 https://chihiro.jp/azumino/exhibitions/60998/" title="LINEで送る" rel="nofollow" onclick="popupWindow(this); return false;" >LINE

絵本でつなぐ「へいわ」" title="Twitterでつぶやく" rel="nofollow" onclick="popupWindow(this); return false;" >Twitter