いわさきちひろは、その55年の人生のうちのおよそ半分を、印刷美術の画家として生きました。それは、戦後日本の社会と経済が発展し、子どもの本の出版が花開く時期とも重なります。本展は、ちひろの画家としての歩みを、のこされている作品や資料から多面的に紹介しようと試みるものです。

油絵を学ぶ

ちひろは14歳のときから画家・岡田三郎助のアトリエに通い、デッサンをしながら油絵かきになる努力をしたものの、「才能乏しくほとほと悲しくなって」絵の道を一旦は諦めますが、24歳のときに中谷泰に師事し再び油絵を描き始めます。ちひろ美術館の収蔵する、ちひろの最も古い作品は、油彩画「なでしことあざみ」です。中谷のアトリエにあったため、戦争で焼かれるのを逃れました。当時の中谷の色面で対象を描く平面的な表現の影響がみられます。

なでしことあざみ 1940年代前半

出版文化の担い手のひとりとして

二度の満州(現在の中国東北部)への渡航、最初の結婚の不幸な終焉、東京の空襲での実家の消失の後、ちひろは日本の敗戦を疎開先の松本で迎えました。今まで知らなかった戦争の事実を初めて共産党の演説会で知り、戦争を二度としてはならないという気持ちから入党し、党の宣伝芸術学校で学ぶべく、1946年5 月ひとり上京します。

まだ戦後の物資の乏しい東京では叔母の家の屋根裏に身を置き、まず人民新聞社の記者として日中は働きながら、夜間は芸術学校に通うという暮らしを始めます。そのときちひろを支えた江森盛弥から、当時画家たちとデッサン会を池袋で開いていた丸木俊・位里夫妻を紹介され、ちひろは丸木のアトリエにも出入りするようになります。1947年には、最初の単行本の仕事となった、『わるいキツネその名はライネッケ』(江森盛弥作 霞が関書房)が出版されます。

江森盛弥氏 1946年

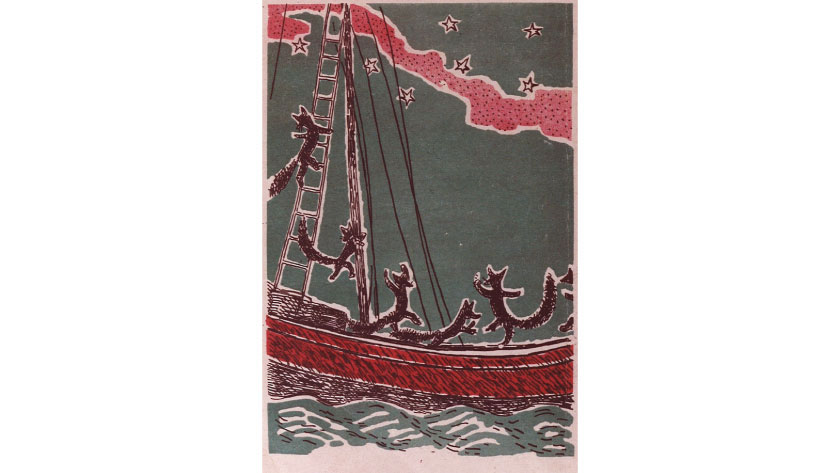

『わるいキツネその名はライネッケ』(口絵・印刷物)

さまざまな人に助けられ、仕事を紹介され、ちひろは絵で生きていく自信をつけていきます。特に大きなきっかけとなったのが、紙芝居のための絵の注文でした。戦後、盛んだった街頭紙芝居はテレビの普及で姿を消していき、かわりに保育教材として紙芝居が幼稚園などで求められるようになりました。需要が高まった教育紙芝居のために、ちひろは最初にアンデルセンの『お母さんの話』を描き、文部大臣賞を受賞、さらに4 年後には、同じくアンデルセン作の『雪の女王』を手がけています。

紙芝居『雪の女王』表紙 1954年

さらに、戦中規制されていた外国の文学がベビーブームと比例するかのように大量に、少年少女向けの文学全集として各社から競って出版されるようになると、多くの画家がカットや装丁、章扉の絵に携わり、ちひろもそのひとりとなりました。

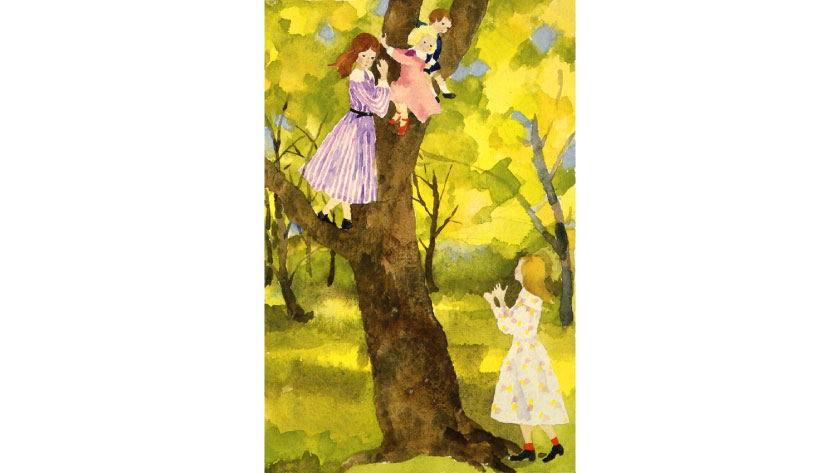

『ケティー物語』より 1960年

子どものための出版物として、絵雑誌もよく読まれました。カラー印刷をいかした、ページごとに異なる内容が、読者の目をひきました。ちひろは、「キンダーブック」、「よいこのくに」、「こどものせかい」などの絵雑誌に描きましたが、年を経るごとに、絵が変化していくようすがわかります。

ききょうとこどもたち 「こどものせかい」1967年

ちひろは、絵雑誌の仕事を評価され、1956年に小学館児童文化賞を受賞していますが、同じ年に、創刊されたばかりの福音館書店の月刊絵本「こどものとも」の12月号に『ひとりでできるよ』を描き、カンヅメになりながらも、当時5 歳だった一人息子、猛を主人公の男の子に重ね、絵本デビューをしています。

顔を洗う男の子『ひとりでできるよ』1956年

画家としての権利を求めて

仕事が多忙をきわめるなかでも、ちひろは画家仲間とともに当然の権利を求めて立ち上がります。1961年、ちひろは画家の太田大八らとともに、教科書のための絵の無断使用や、画家への印税不払いの問題を解決すべく、教科書執筆画家連盟を立ち上げ、裁判で教科書協会とたたかいます。文章の作者には印税を支払いながら、画家からは作品を買い取るのみ、という状況に疑問を投げかけ、印税でなければ、絵を描かないという立場をつらぬきました。この連盟を広げて、日本児童出版美術家連盟を設立、ちひろは理事として、陰ながら画家たちを支え続けました。この運動のおかげで、現在ちひろ美術館には多くのちひろの作品がのこり、画家の著作権という認識も一般的になりつつあります。

絵本にしかできないこと

ちひろは『ひとりででできるよ』から、亡くなる前年の1973年に出版された『戦火のなかの子どもたち』まで、40冊を超える絵本に携わりました。そのなかで、至光社の編集者、武市八十雄との名コンビによる、ちひろが絵と文章を手がけた6 冊の絵本は、独特の味わいがあります。欧米の絵本文化に刺激され、絵本にしかできないことをしよう、という意気込みが二人の出発点でした。1968年から晩年まで年に1 冊というペースながら、毎回実験的な試みをして画材や表現をかえ、文章の説明をする絵ではなく、感じさせる絵をめざしました。

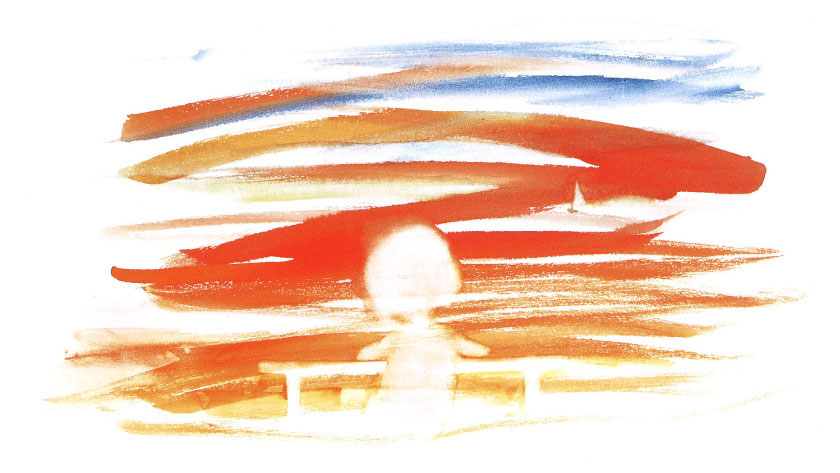

海の夕焼けと手紙をかく少女『ぽちのきたうみ』1973年(ピエゾグラフで展示)

子どものしあわせと平和を願いながら、画家として絵本の可能性を追求し続けた、ちひろの人生と画業の全貌をご覧ください。

SNS Menu