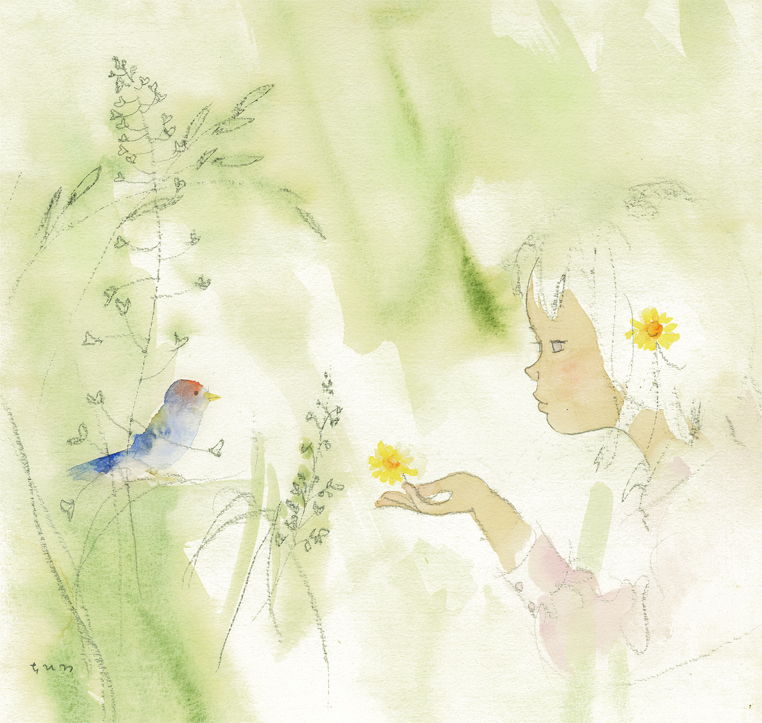

いわさきちひろ 草むらの小鳥と少女 1971年

いわさきちひろは、生涯、子どもを描き続けた画家です。彼女が残した作品のなかには、子どもが見せる一瞬の表情や、あらゆる子どもの姿態がとらえられています。ちひろは、平和な日常のなかでかがやくいのちを見つめ続け、絵を通して、その尊さを今も訴えかけています。

春の花と子ども 1970年

本展では、ちひろの絵とことばを通して、ちひろが願った子どものしあわせと平和を見つめ直します。

焼け跡のなかで

1945年5 月、空襲で東京・中野の家を焼け出されたちひろと家族は、両親の郷里である長野県松本市に疎開して終戦を迎えます。自身の生き方に迷っていた26歳のちひろは、日本共産党主催の講演会を聴いたことで転機を迎えます。翌年5月、日本共産党の宣伝芸術学校に入学するため、ちひろは単身で上京し、新聞記者をしながら絵の勉強に励みました。まだ焼け跡が残り、混乱が続く東京で、ちひろの目をとらえたのは、子どもたちの姿でした。決して豊かといえないくらしのなかにいる子どもたちの健気な姿は、ちひろとって希望そのものに映ったのでしょう。「私には、子供の肢体の魅力はかぎりない。」と語り、度々新聞記事のなかに子どもを取り上げ、繰り返し子どもをスケッチしました。

わが子の成長とともに

ちひろは、党の活動を通じて出会った松本善明と1950年に結婚し、翌年、息子を授かります。子どものための紙芝居や本を舞台に画家として歩み始めたちひろにとって、わが子はまさに生きたモデルでした。初めて手がけた絵本『ひとりでできるよ』(福音館書店)では、子育ての実体験をもとに、幼い子どもの生活を丁寧に描写しています。この絵本で子どもが描ける画家としての評価を得たちひろは、子ども向けの月刊誌等で活躍するようになります。

当時、日本は高度経済成長期の只中にあり、特に都市部の子どもたちを取り巻く環境はめまぐるしく変化していました。人々が物質的な豊かさを求め、核家族化が進むなか、ちひろは、子どもたちの内面を見つめ、そのいきいきした姿を描きました。

「ままごと」 1963年

現在のようにコンピュータや電子技術が生活に根付く前の、子どもがいる情景は、今の私たちに本当の豊かさを問いかけているようにも感じられます。

平和への願い

1960年代なかば、日本はめざましい経済発展を遂げ、戦争の記憶は日増しに薄らいでいきました。同時に、遠くベトナムの地で繰り広げられる大国アメリカとの戦争は激化の一途をたどり、連日、その戦況が伝えられていました。そうしたなか、ちひろは絵本を通して、自身が体験した戦争やいのちの大切さを語りつぐことに取り組みます。

1967年、ちひろは、『わたしがちいさかったときに』で広島の原爆で被爆した子どもたちの詩や作文に絵を描きました。「戦争の悲惨さというのは子どもたちの手記を読めば十分すぎるほどわかります。私の役割は、どんなに可愛い子どもたちがその場におかれていたかを伝えることです。」そう語ったちひろは、負傷した体や惨状を具体的に描くことはせず、原爆が落ちたとき、また被爆後に広島に生きた子どもや家族の深い悲しみを鉛筆と薄墨で描きました。

死んだ子どもを抱く目の見えなくなった母親

『わたしがちいさかったときに』(童心社)より 1967年

1972年5 月、ちひろは童画家のグループ展に「こども」と題して3 枚の絵を出品しました。これらの作品が編集者の目にとまり、絵本『戦火のなかの子どもたち』の企画が生まれます。体調を崩し、入退院を繰り返しながらも、1 年半を費やして習作を含む約50点の作品を描き上げました。ちひろ自身の戦争体験も重ね合わせ、ベトナムの戦場で心を深く傷つけられた子どもたちの姿を鉛筆と薄墨とわずかな彩色で表現しています。

少年『戦火のなかの子どもたち』(岩崎書店)より 1973年

命を削るようにして制作したこの絵本の刊行から一年足らず、ちひろはベトナム戦争の終結を見ることなく55歳でその生涯を閉じました。

ちひろが亡くなってから45年が過ぎましたが、世界では未ださまざまな暴力にさらされている子どもたちがいます。「世界中のこども みんなに 平和としあわせを」ちひろが残したこのことばは、今も私たちの胸に切実に響きます。ちひろが描いたあかちゃんのつぶらな瞳は、私たちに多くのことを語りかけているようです。

チューリップのなかのあかちゃん 1971年

SNS Menu